Schutz der Fledermäuse

Die Bestände der heimischen Fledermäuse sind seit den 1960/70er Jahren stark zurückgegangen. Heute stehen alle europäischen Arten unter besonderem Schutz. Auf Grundlage der Bonner Konvention zur Erhaltung wandernder Tierarten wurde das Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa (EUROBATS) entwickelt. Dieses trat 1994 in Kraft.

In den Anhängen II und IV der „Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“ der EU von 1992 sind alle Fledermausarten aufgeführt und gehören nach dem Bundesnaturschutzgesetz (Änderung vom 25. März 2002) zu den „streng geschützten Arten“.

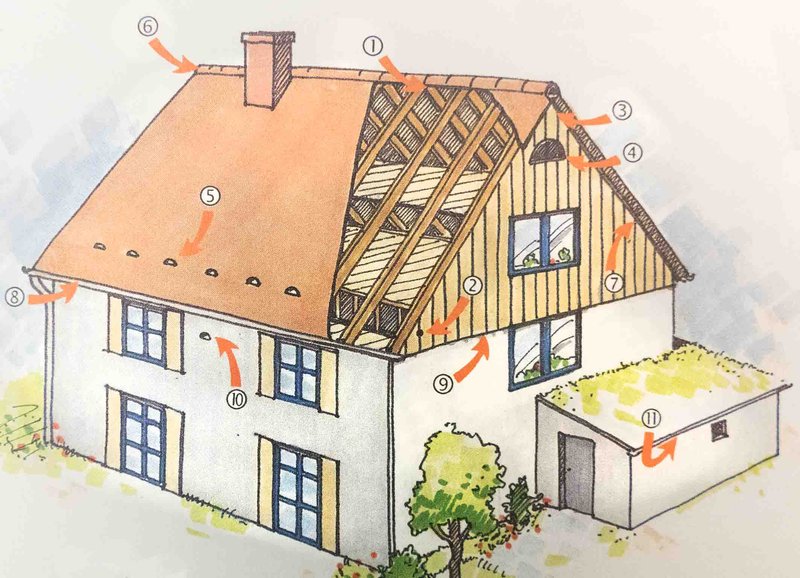

Das bedeutet u. a., dass die Wohnstätten der Fledermäuse wie Sommer- und Winterquartiere geschützt sind. Konkret heißt das, die Quartiere dürfen nicht zerstört und Störungen der Tiere müssen vermieden werden. Befindet sich ein Fledermausquartier an einem Gebäude, sollte bei Renovierungsarbeiten rechtzeitig ein Fledermauskundler hinzugezogen werden. Durch einfache Maßnahmen lassen sich häufig vorhandene Quartiere erhalten oder neue Quartiere schaffen. Aus Sicht des Fledermausschutzes kann dann für die Bauarbeiten der günstigste Zeitpunkt festgelegt werden.

Gefährdungsursachen

Die Gefährdungsursachen sind komplex und greifen ineinander. Am auffälligsten ist der Verlust von Fledermaus-Quartieren z. B. durch Renovierungsarbeiten an Gebäuden und durch Abholzungen höhlentragender Bäume. Hierdurch können größere Gruppen von Tieren dezimiert werden.

Durch den Einsatz von Umweltgiften in Land- und Forstwirtschaft wird das Angebot der Nahrungsinsekten vermindert. Die Pestizide können auch mit den Nahrungsinsekten von den Fledermäusen aufgenommen werden und zu direkten Vergiftungen der Tiere führen. Durch die Speicherung der Gifte im Körperfett wird die Gesundheit, Lebenserwartung und die Fortpflanzungsfähigkeit der Fledermäuse beeinträchtigt. Auch Veränderungen der Landschaft z. B. durch Trockenlegung von Feuchtgebieten und der Verlust von Feldgehölzen verringern das Nahrungsangebot für die Fledermäuse. Diese Eingriffe wirken großflächig und somit auf eine große Anzahl von Tieren.